イベントカレンダー

イベントカレンダー

Event Calendar

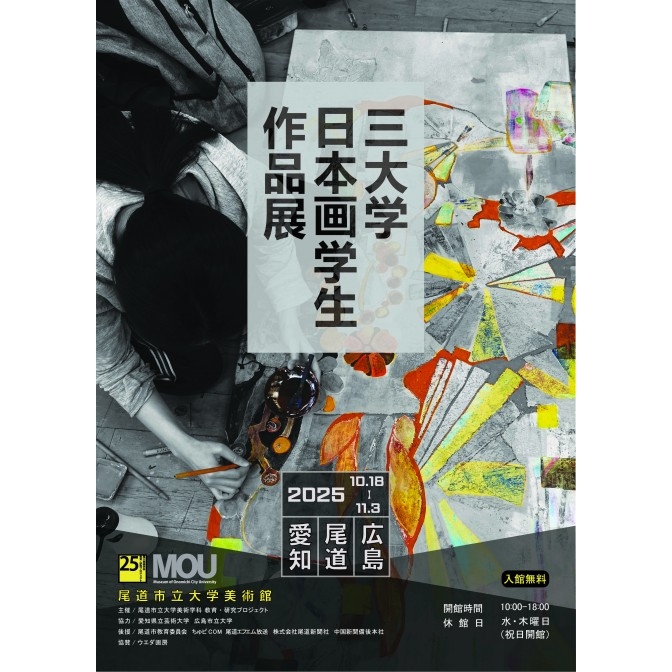

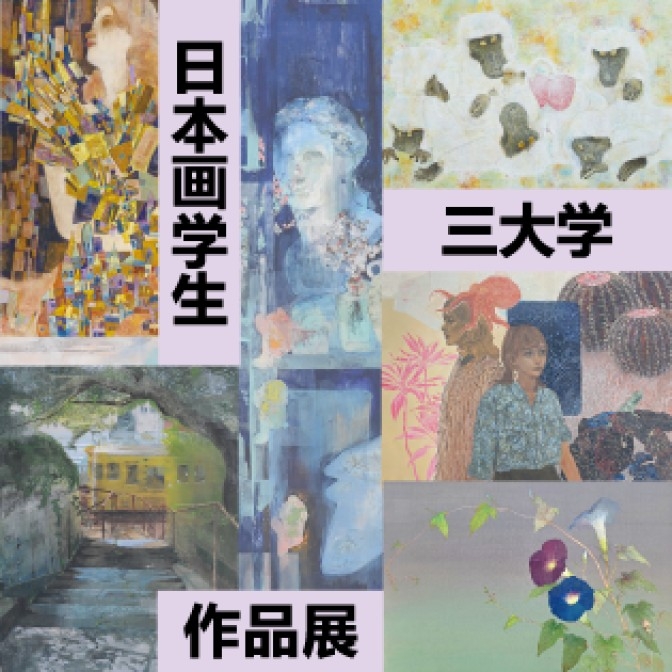

MOU尾道市立大学美術館「愛知・広島・尾道 三大学日本画学生作品展」

Information

- 尾道

- 日付

- 2025年10月18日(土)~2025年11月3日(月)

- 開催時間

- 開館時間 : 10:00 ~ 18:00

休 館 日 : 水・木曜日 (祝日開館) - 開催場所

- MOU尾道市立大学美術館

- 住所

- 広島県尾道市久保3丁目4−11

- 内容

- MOU尾道市立大学美術館では、愛知県立芸術大学、広島市立大学、尾道市立大学の三大学で日本画を学ぶ学生たちによる合同授業作品展を開催いたします。

日本画を学ぶ学生はもちろん、他の美術分野を学ぶ学生にとっても、他大学の作品に触れることで何かしらの刺激となれば幸いです。また、一般の多くの皆様にもご覧いただきたく心よりお願い申し上げます。 - 料金

- 無料

- お問合せ先

- MOU尾道市立大学美術館 TEL/FAX 0848-20-7831

- 関連WEB

- https://onomichiumuseum.wixsite.com/mousite/%E6%AC%A1%E5%9B%9E

- 補足情報

-

当日イベント

開催期間が1日の祭りやイベントです。この日限りの催し物です、ぜひお見逃しなく!

(イベントの名前・画像をクリックすると詳細ページがご覧になれます)

11月1日(土)

因島・土生(はぶ)商店街をぼんぼりのほのかな灯りで照らし出します。

点灯中には先着300名にお菓子の振る舞いや音楽の演奏、夜店なども出店します。

点灯中には先着300名にお菓子の振る舞いや音楽の演奏、夜店なども出店します。

11月1日(土)

家族みんなで「建築、音楽、ごはん」を楽しめる屋外イベントです。

現在尾道、福山を中心に11月30日(日)まで開催中の『ひろしま国際建築祭2025』(以下、建築祭)の一環として、『Catch the Fall』と題した、「建築、音楽、ごはん」をテーマに子どもの五感を(Catch)する秋の収穫カーニバルを尾道市のオリーブ広場(ONOMICHIU2に隣接)にて開催いたします。尾道の風景を背景にした、建築家・中山英之氏デザインの移動型キオスク「風景が通り抜けるキオスク(Catch)」や周辺デッキを舞台に、子どもたちが音楽家のICHI氏と楽しむ楽器づくりや演奏会を実施します。neutral監修の”秋の味覚”とともに、五感を使ってさまざまな秋を(Catch)する、子どもも大人も楽しめるカーニバルです。

楽器をてづくりするワークショップも開催します。

現在尾道、福山を中心に11月30日(日)まで開催中の『ひろしま国際建築祭2025』(以下、建築祭)の一環として、『Catch the Fall』と題した、「建築、音楽、ごはん」をテーマに子どもの五感を(Catch)する秋の収穫カーニバルを尾道市のオリーブ広場(ONOMICHIU2に隣接)にて開催いたします。尾道の風景を背景にした、建築家・中山英之氏デザインの移動型キオスク「風景が通り抜けるキオスク(Catch)」や周辺デッキを舞台に、子どもたちが音楽家のICHI氏と楽しむ楽器づくりや演奏会を実施します。neutral監修の”秋の味覚”とともに、五感を使ってさまざまな秋を(Catch)する、子どもも大人も楽しめるカーニバルです。

楽器をてづくりするワークショップも開催します。

11月3日(月)

グリーンレモンの旬を楽しみながら、レモン競技やおいしいグルメ、雑貨にキッチンカーなど、みんなで楽しめるコンテンツが大集合!また、各国の食や文化を楽しめる“ワールドフードフェスタ”エリアも同時開催。さわやかなレモンの香りと一緒に、世界のおいしい・たのしいをまるごと味わいに来てください!

11月5日(水)

フランスの作曲家エリック・サティ(1866〜1925)の没後100年を記念し、コンサートが開催されます。

クラシックと現代音楽のあいだを感じる、静かで深いひとときをお楽しみください。学生無料です。

クラシックと現代音楽のあいだを感じる、静かで深いひとときをお楽しみください。学生無料です。

11月9日(日)

尾道の奥座敷・御調町(みつぎちょう)で開催される「さつまいも」の祭典です。

里山で採れた「さつまいも」をテーマに、いもを使ったユニークな参加型の競技や、さつまいもグルメもお楽しみください。

里山で採れた「さつまいも」をテーマに、いもを使ったユニークな参加型の競技や、さつまいもグルメもお楽しみください。

11月15日(土)

山頂PEAK下では、5台のキッチンカーとフードコートが登場!

各キッチンカーのメニューは全品半額(各100食)でお楽しみいただけます。

大道芸パフォーマンスやお琴の演奏、俳句広場でのお茶席、ふれあい広場のマルシェ(手しごと市)など、楽しい催しが盛りだくさんです。

各キッチンカーのメニューは全品半額(各100食)でお楽しみいただけます。

大道芸パフォーマンスやお琴の演奏、俳句広場でのお茶席、ふれあい広場のマルシェ(手しごと市)など、楽しい催しが盛りだくさんです。

11月16日(日)

尾道・浄土寺ゆかりの「源氏物語図扇面貼交屏風」と尾道の建造物をテーマとする講演会を開催。講師に村上宏治さん(写真家・文化財保護委員)と西井亨さん(尾道市文化振興課)が登壇。参加申込み不要です。

11月16日(日)

造船・鉄鋼に関する展示や体験イベント、ステージ企画、地域産品の販売など、ご家族で楽しめる催しが多数予定されています。

尾道の産業の歴史や魅力にふれながら、子どもから大人まで楽しめるイベントです。

尾道の産業の歴史や魅力にふれながら、子どもから大人まで楽しめるイベントです。

11月16日(日)

人気の「おのみちマリンマルシェ」が今年も開催されます!

焼き牡蠣やスイーツ、ワークショップ、美容・占い、乗船体験など盛りだくさん。

大人から子どもまで楽しめる内容です。

焼き牡蠣やスイーツ、ワークショップ、美容・占い、乗船体験など盛りだくさん。

大人から子どもまで楽しめる内容です。

11月22日(土)

講師は渡邉義孝氏(一級建築士・尾道市立大学非常勤講師)で、講演の後にはまち歩きツアーを実施し、実際に尾道の近代建築を巡ります。先着順、定員60名。

11月23日(日)

神社の境内に設けられた一本橋を、バランス感覚と集中力だけを頼りに「スピードではなく、いかにゆっくり渡れるか」を競うこの大会。

長さ8メートル、幅わずか25センチの板の上を、落ちないように慎重に進むチャレンジとなっています。

大人も子どもも笑顔になれる、スロー競技。見ているだけでもハラハラドキドキ!初心者の方も、お子さんも大歓迎!ぜひご出場ください。

長さ8メートル、幅わずか25センチの板の上を、落ちないように慎重に進むチャレンジとなっています。

大人も子どもも笑顔になれる、スロー競技。見ているだけでもハラハラドキドキ!初心者の方も、お子さんも大歓迎!ぜひご出場ください。

11月30日(日)

瀬戸田町のベル・カントホールで、関 朋岳ヴァイオリン・リサイタルを開催します。

ハチャトゥリアン国際コンクールにて日本人で初めて優勝した若き日本期待のヴァイオリニストです。

若手実力派ピアニスト木口雄人さんと奏でる美しいハーモニーをお楽しみください。

チケットはしまなみ交流館などで好評販売中です。

尾道市内の小・中学生を無料で招待します。

皆様のご来場をお待ちしております。

ハチャトゥリアン国際コンクールにて日本人で初めて優勝した若き日本期待のヴァイオリニストです。

若手実力派ピアニスト木口雄人さんと奏でる美しいハーモニーをお楽しみください。

チケットはしまなみ交流館などで好評販売中です。

尾道市内の小・中学生を無料で招待します。

皆様のご来場をお待ちしております。

11月30日(日)

吉屋信子と林芙美子は、大正・昭和期にそれぞれ独自の作風で活躍した女性作家です。

その文学世界はしばしば対照的に語られますが、「紫陽花」を媒介にすることで、二人の個性が共鳴し重なり合う物語を紡ぐ朗読と演出をお届けします。

その文学世界はしばしば対照的に語られますが、「紫陽花」を媒介にすることで、二人の個性が共鳴し重なり合う物語を紡ぐ朗読と演出をお届けします。

期間イベント

開催期間が期間にわたっての祭りやイベント情報です。

(イベントの名前・画像をクリックすると詳細ページがご覧になれます)

4月5日(土) ~ 11月30日(日)

【10月14日追記】「しまなみ ゆめしま やまなみサイクルスタンプラリー2025」ゆめしまコース(上島町)全制覇のプレゼント商品およびWチャンス賞商品変更のお知らせ

2025年04月05日~11月30日の期間に開催している「しまなみ ゆめしま やまなみサイクルスタンプラリー2025」にて、誠に勝手ながら提携施設の都合により11月1日以降お渡しの一部商品を変更させていただくことになりました。

-------------------------------

しまなみ海道、ゆめしま海道、やまなみ街道を自転車でめぐるスタンプラリー。海や山、風を感じながら各所に設置されたスタンプを集めよう。

エリアを制覇するごとにもれなく参加賞が贈られるほか、2つ以上のエリアを制覇すると特産品や宿泊券が当たるプレゼントに応募できます。

2025年04月05日~11月30日の期間に開催している「しまなみ ゆめしま やまなみサイクルスタンプラリー2025」にて、誠に勝手ながら提携施設の都合により11月1日以降お渡しの一部商品を変更させていただくことになりました。

-------------------------------

しまなみ海道、ゆめしま海道、やまなみ街道を自転車でめぐるスタンプラリー。海や山、風を感じながら各所に設置されたスタンプを集めよう。

エリアを制覇するごとにもれなく参加賞が贈られるほか、2つ以上のエリアを制覇すると特産品や宿泊券が当たるプレゼントに応募できます。

9月9日(火) ~ 12月7日(日)

圓鍔勝三は「愛と平和」をテーマに多くの野外彫刻を制作し、人々に親しまれてきました。代表作の一つ「なぎさの女神」は、昭和29年(1954)に尾道駅前へ設置され、その後移設を経て現在は駅前港湾緑地にあります。本展では石こう原型や構想図、設置図面、写真などを通して、街のシンボルとして愛されてきた作品の魅力をご紹介します。

9月13日(土) ~ 3月1日(日)

常設展は特別展ほど注目されない一方で、コレクターの志や美術館設立の背景を色濃く映す所蔵作品が揃います。本展では、学芸員による解説に“個人的な視点”も織り交ぜ、作品の多面的な魅力を深く掘り下げます。後期では、世代や立場の異なる鑑賞者が選んだ作品について、私的な思い出や豊かな想像を綴った文章を公開。自由な「語り」を通して、コレクションとの新たな出会いを促します。常設展の見かたが変わる鑑賞体験を、ぜひ会場で。

9月18日(木) ~ 11月19日(水)

平山郁夫(1998年受章)と田渕俊夫(2024年受章)、二人の文化勲章受章画家のつながりに光を当てます。師弟に近い関係を持ちながらも、日本美術院で同じ精神を共有した先輩後輩として歩んだ二人。本展では、大下図や輪郭線の表現から作風の違いを探り、文化の継承と創造の系譜を紹介します。

9月23日(火) ~ 11月3日(月)

尾道ではかつて、豪商の別荘や庭園茶室が造られ、「茶の湯」が街の風景の一部として親しまれていました。

この企画展では、浄土寺住職・躰道光國ゆかりの書画や茶器を通して、尾道に息づく茶文化の歴史と美意識をたどります。

この企画展では、浄土寺住職・躰道光國ゆかりの書画や茶器を通して、尾道に息づく茶文化の歴史と美意識をたどります。

10月1日(水) ~ 11月30日(日)

きっぷツアー第3弾──尾道の海が育む「多彩な地魚料理」の魅力を、もっと多くの人に届けたいと思います。尾道の参加14店舗で、「地魚クーポン」を使って各店自慢の地魚料理を味わえます。瀬戸内ならではの鮮度と味わいを、ぜひ各店の一皿でご堪能ください。

10月4日(土) ~ 11月30日(日)

世界的建築家から新進気鋭の作家までが集い、尾道・福山エリアを舞台に多彩な展示やトークイベントが繰り広げられます。建築を通じて未来を考える初の国際建築祭です。福山・尾道共通で使える鑑賞パスポート(WEB割引あり)を手に、複数会場を巡りながらお楽しみください。

10月4日(土) ~ 11月30日(日)

尾道市立美術館では、「ひろしま国際建築祭2025」の主要企画〈ナイン・ヴィジョンズ展〉を開催します。プリツカー建築賞を受賞した日本人建築家8組9名に焦点をあて、なぜ世界で高く評価されるのか、その魅力と背景に迫る展覧会です。

10月6日(月) ~ 12月7日(日)

耕三寺博物館金剛館2階にて秋の館蔵品展が開催されます。

桃山から寛永期にかけて、茶の湯は大きく変化しました。

藪内流の始祖・藪中斎剣仲は、千利休・古田織部・小堀遠州らが活躍したこの時代に、独自の茶風を探求した茶人です。

本展では、歴代の藪内流ゆかりの茶道具を通して、当時の茶人たちの交流と美意識の変遷を紹介します。

桃山から寛永期にかけて、茶の湯は大きく変化しました。

藪内流の始祖・藪中斎剣仲は、千利休・古田織部・小堀遠州らが活躍したこの時代に、独自の茶風を探求した茶人です。

本展では、歴代の藪内流ゆかりの茶道具を通して、当時の茶人たちの交流と美意識の変遷を紹介します。

11月1日(土) ~ 3月31日(火)

冬の風物詩「かき小屋尾道店」が尾道市山波町にオープン。今年で、13周年を迎えます。

毎回好評の「昼定食」、魚介類やフランクフルトなどの幅広いメニューを取り揃えています。

新鮮、安全な基準をクリアした広島県産牡蠣をお楽しみください。

毎回好評の「昼定食」、魚介類やフランクフルトなどの幅広いメニューを取り揃えています。

新鮮、安全な基準をクリアした広島県産牡蠣をお楽しみください。

11月1日(土) ~ 11月3日(月)

尾道の秋を代表するお祭りのひとつ。

11月3日にはベタ・ソバ・ショーキーの三つの鬼の面を付けた氏子が子供たちを追いまわし、ささらや祝棒などの棒で頭を叩いたり、突いたりされると病気平癒のほか、子宝に恵まれたり頭が良くなるとされています。

11月3日にはベタ・ソバ・ショーキーの三つの鬼の面を付けた氏子が子供たちを追いまわし、ささらや祝棒などの棒で頭を叩いたり、突いたりされると病気平癒のほか、子宝に恵まれたり頭が良くなるとされています。

11月1日(土) ~ 11月10日(月)

尾道市名誉市民であり、洋画家の小林和作の命日(11月4日)前後の10日間、彼の功績を顕彰するために行われる街頭展。

商店街のウィンドウに和作の作品をはじめ、彼の薫陶を受け継ぐ尾道在住の洋画家団体の会員らによる作品が展示されます。

商店街のウィンドウに和作の作品をはじめ、彼の薫陶を受け継ぐ尾道在住の洋画家団体の会員らによる作品が展示されます。

11月15日(土) ~ 12月14日(日)

開学当初から尾道市立大学で教鞭をとられたデザインコース教授(兼副学長)の桜田知文による退任記念展です。尾道市立大学に着任し、尾道で制作をした作品を中心にご覧いただけます。

11月22日(土) ~ 11月30日(日)

尾道鉄道(オノテツ)沿線にまつわる貴重な写真資料や歴史的記録を展示し、昔日の風景と現在のまちとのつながりを感じられる内容です。

11月22日(土) ~ 11月23日(日)

毎年春と秋に開催されている、市内外から作家が集まる手づくり市です。布小物・陶芸・アクセサリー・木工・食品など、多彩なハンドメイド作品が並び、ものつくり体験コーナー等もあります。

11月27日(木) ~ 11月30日(日)

自転車×映画の国際フェスティバル「BICYCLE FILM FESTIVAL(BFF)」が、尾道で開催されます。

世界各地から集まった短編・ドキュメンタリー・アニメなど、自転車をテーマにした映像作品の上映や、マルシェ、サイクリングイベントなど多彩な企画が予定されています。

世界各地から集まった短編・ドキュメンタリー・アニメなど、自転車をテーマにした映像作品の上映や、マルシェ、サイクリングイベントなど多彩な企画が予定されています。